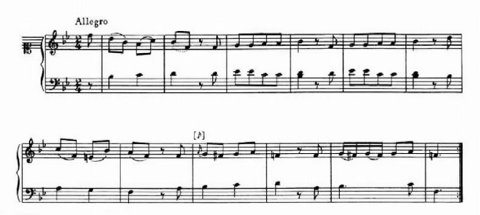

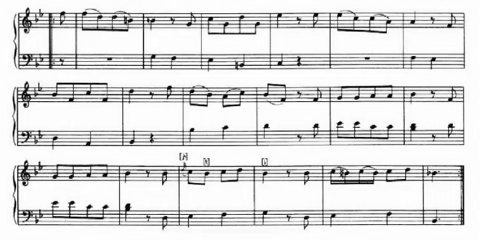

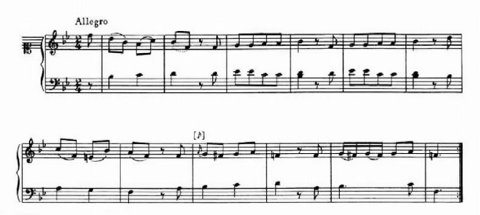

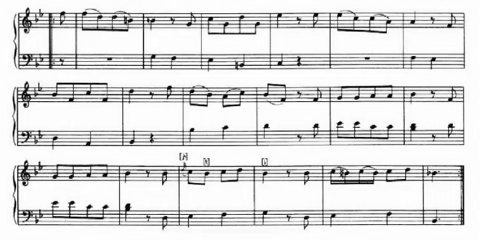

(譜例は下に紹介した動画からコピーしたもの)

| 17 age |

61 5 |

62 6 ▲ |

63 7 |

64 8 |

65 9 |

66 10 |

67 11 |

68 12 |

69 13 |

70 14 |

71 15 |

72 16 |

73 17 |

74 18 |

75 19 |

76 20 |

77 21 |

78 22 |

79 23 |

80 24 |

81 25 |

82 26 |

83 27 |

84 28 |

85 29 |

86 30 |

87 31 |

88 32 |

89 33 |

90 34 |

91 35 |

92 |

ピアノのためのアレグロ 変ロ長調 K.3〔作曲〕 1762年3月4日 ザルツブルク

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Allegro、変ロ長調、4分の2拍子、三部形式、30小節からなる小曲。 父レオポルトが娘ナンネルのクラヴサン(チェンバロ)練習用に40曲以上の小曲からなる『ナンネルの楽譜帳』を編集したが、早熟の弟ヴォルフガングが作曲した習作をレオポルトはその余白に書き込んでゆく。 そのお陰でモーツァルトの幼児期の作品が今日まで残されることになった。 この小曲は上記の日付でレオポルトが「ヴォルフガンゴ・モーツァルト氏作曲」として書き残したものである。 この年の1月には「メヌエット ヘ長調」(K.2)が作られているが、その後レオポルトは1月12日にミュンヘンへ3週間の旅に出た。 生涯の三分の一を旅したモーツァルトの最初の旅行であった。 このときの旅の記録がないので、詳しいことはまったくわからないが、当地の貴族たちの前で神童モーツァルトが大人顔負けの演奏を披露し、大評判になったことは容易に想像できる。 また姉ナンネルより、人懐っこく、物怖じしない弟ヴォルフガングの方がもてはやされたであろうことも。 逆に早熟のモーツァルトの方も、人前で演奏し喝采を浴びる喜びと、その場の情況に合わせて(聴衆の顔色をうかがいながら)演奏する楽しさあるいは醍醐味を感じ取ることもできたであろう。 さらに父レオポルトにしてみれば、この子たちを連れて貴族の仲間入りができるかもしれないと自信を持って帰ることができた。 ザルツブルクに戻って、3月に作られたこの曲は、裏面に父が通奏低音の数字と転調例を書いていて、ヴォルフガングがどのように和声を学んだかが分かるという。 そしてその学習の成果が続く K.4, K.5, K.6 に現われていく。

〔演奏〕

|

CD [EMI TOCE-11557] t=0'34 ギーゼキング Walter Gieseking (p) 1953年4月 モノラル録音(1956年モーツァルト生誕200年祭のために) |

|

CD [PHILIPS PHCP-3594] t=0'57 スミス Erik Smith (hc) 1976年、ロンドン |

|

CD [PHILIPS 32CD-3120] t=0'56 ヘブラー Ingrid Haebler (p) 1977年8月、アムステルダム、コンセルトヘボウ |

|

CD [MEISTER MUSIC MM-1020] t=0'59 岩井美子 (p) 1996年1月、伊勢原市民文化会館 |

〔動画〕

|

[http://www.youtube.com/watch?v=oNlfUVdkOM4] t=1'04 K.2 から K.5b まで6曲含まれている動画(全体で10分42秒)の 1:28 から 2:32 までの間 演奏不明 |

| Home | K.1- | K.100- | K.200- | K.300- | K.400- | K.500- | K.600- | App.K | Catalog |