ギーベル Agnes Giebel (S), タヘツィ Herbert Tachezi (og), ネボア Josef Nebois (og), ロンネフェルト指揮 Peter Ronnefeld (cond), ウィーン交響楽団 Wiener Symphoniker

1966年頃

| 17 age |

61 5 |

62 6 |

63 7 |

64 8 |

65 9 |

66 10 |

67 11 |

68 12 |

69 13 |

70 14 |

71 15 |

72 16 |

73 17 △ |

74 18 |

75 19 |

76 20 |

77 21 |

78 22 |

79 23 |

80 24 |

81 25 |

82 26 |

83 27 |

84 28 |

85 29 |

86 30 |

87 31 |

88 32 |

89 33 |

90 34 |

91 35 |

92 |

レチタティーヴォとアリア「故に大切なことは、高きを求め」 K.143

〔作曲〕 1773年末 ザルツブルク |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

短いレチタティーヴォとアリアから成るこのソプラノとオーケストラのためのモテットは、曲の成立についてはっきりとしたことがわからない。 ド・ニは「モーツァルトの宗教音楽」の中で、「ザルツブルク時代の一連の小規模な声楽のための作品のうち、その真偽が疑われている何曲は除外しなければならない」と言い、ケッヘル作品目録第6版に「いまだに記載されている」次の5曲をあげていた。

このモテットについて、まず、ケッヘル第6版までは K.73a、1770年2月ころ、ミラノでの作と推定されていた。 その根拠となっていたのは1770年2月3日に父レオポルトが郷里ザルツブルクの妻に宛てた手紙である。 前年1769年12月13日に少年モーツァルトは父に連れられて二人で第1回イタリア旅行に出ていたが、いつものようにレオポルトは行く先々からこまごまとしたことを伝えていた。

1770年2月3日ミラノからザルツブルクの妻へ二人の若いカストラートについてはまったく不明であるが、レオポルトにとって息子の教育と名声を得る目的には何ら役に立たない無駄な時間に思えたのだった。 とにかく、そのとき14才の少年モーツァルトが書いていた2曲のモテットのうち一つがこの曲であろうと推測されていた。 もう一つのモテットは完成しなかったのだろう。 その後もレオポルトは几帳面に日々の出来事を妻に伝えているが、8月4日の手紙にはヴォルフガングから姉への手紙が添えられ、

ヴォルフガングが毎日敷きぶとんを暖めたいいベッドを楽しんでいること。 あの子は15歳と16歳の二人の若いカストラートのためにラテン語のモテットを2曲書いているので、なんにも書けないこと(この二人があの子に頼んだもので、友だちで、しかもきれいに歌うので断われないのです)。 こうした若者たちに会ったり、その歌を聴いたりするのは私にはたいへん不愉快で、それと同時に、彼らをザルツブルクに連れていくことは私にはできかねること。[書簡全集 II] p.65

1770年8月4日、姉へとあるので、完成されたモテットは1曲のみで、それがこの曲だとされていたのである。 その説がケッヘル第6版まで踏襲されて(K.73a に位置づけされて)いたということであった。

ぼくは光栄にも、たしか6回以上、ひとりで教会に行き、豪華な儀式に参列しました。 そうしている間にも、ぼくはイタリア風シンフォニーをいくつか作曲しましたし、ほかにアリアはすでにたしか5、6曲、それからモテットも1曲書きました。[書簡全集 II] p.176

ところが、その後、自筆譜の書体研究により1773年末に書かれたものと見直されることになった。 するとケッヘル番号では170番代になるが、そのかわり作曲の動機となるものがわからなくなったのである。

一方で少年モーツァルトが勉強のため別人の作品を浄書したのではないかという可能性もないわけではない。 しかし、この種の独唱曲を模写した例がほかにないため、モーツァルト自身の作だろうと認められ、新全集では真作として扱われ、「1773年末、ザルツブルク」の成立とされている。

その年の夏、モーツァルト父子は3回目のウィーン旅行に出て、ザルツブルクには9月26日に帰郷している。 この年の1月にはミラノでカストラートのラウツィーニのためにモテット『エクスルターテ・ユビラーテ』(K.165)を書いているが、しかし10月以降にこの種のモテットを作曲する動機が見当たらない。 独立した曲なのか、それとも何かのオラトリオの一部に含まれるものなのか不明。 なお、作詞者も不明である。 依然として真偽を決定づける確証はないように思える。

イタリア・オペラ風の華やかな曲ではあるが、独唱ソプラノは『エクスルターテ・ユビラーテ』ほどには際立っていなく、穏やかな情緒がある。 このアリアの冒頭は『フィガロ』の伯爵夫人のアリア「愛の神よ、御覧ください」と旋律が似ていることも指摘されている。 また、モーツァルトは「nil enim sunt 何の価値もない」という句のところに曲の終りを持ってきて、この歌に重みを与えたといわれる。

〔歌詞〕

| (Recitative) Ergo interest, an quis male vivat, an bene? Fidelis anima! Cogita vias tuas, facileque, quis tibi sit videbis exitum. Est aliquid, iram promeruisse, an gratiam. |

(レチタティーヴォ) それ故に大切なことは 人生が不義なのか善良なのか、ではありませんか? 義なる魂よ あなたの生涯を顧みれば、容易に あなたの最後の日を知ることができます 大切なことは、あなたの一生が相応しいのは神の怒りか それとも恩寵なのかということです |

| (Aria) Quaere superna, fuge terrena, non cura reliqua, nil enim sunt. Hoc dabit gaudia, mortis solatia in coelis praemia, aeterna quae sunt. |

(アリア) 天上のことを求め 地上の俗事から逃れなさい それ以上のことを思い煩うのはやめなさい なぜなら、それは無に等しいからです そうすればあなたには喜びが与えられ、 死に臨んでも安らかであり、 永遠の天国という 報いが与えられることでしょう |

| 朝川直樹訳 CD[Teldec WPCS-22041] |

〔演奏〕

|

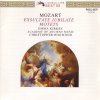

CD [Teldec WPCS-22041] t=6'36 ギーベル Agnes Giebel (S), タヘツィ Herbert Tachezi (og), ネボア Josef Nebois (og), ロンネフェルト指揮 Peter Ronnefeld (cond), ウィーン交響楽団 Wiener Symphoniker 1966年頃 |

|

CD [POCL-2537] t=5'15 カークビー Emma Kirkby (S), ホグウッド指揮 1983年11月、ロンドン、キングズウェイ・ホール |

|

CD [PHILIPS 422 753-2] t=6'25 シェレンベルガーエルンスト Dagmar Schellenberger-Ernst (S), ケーゲル指揮ライプツィヒ放送管弦楽団 1990年5月、ライプツィヒ |

|

CD [UCCP-4080] t=6'25 ※上と同じ |

|

CD [TELDEC WPCS-4459] t=5'11 ボニー Barbara Bonney (S), アーノンクール指揮ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス 1990年12月、ウィーン、カジノ・ツェーゲルニッツ |

|

CD [CLASSICO CLASSCD 396] t=5'52 Inessa Galante (S), Antonio Piricone (og), Douglas Bostock (cond), Czech Chamber Philharmonic 2001年9月、the historic church of St Wenceslas, Lanskroun, East Bohemia |

〔動画〕

〔参考文献〕

| Home | K.1- | K.100- | K.200- | K.300- | K.400- | K.500- | K.600- | App.K | Catalog |